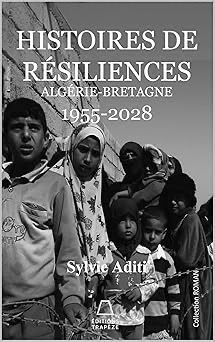

Histoires de Résilience- Algérie-Bretagne de Sylvie Aditi

- Jean Benjamin Jouteur

- 14 janv.

- 2 min de lecture

En tant que lecteur… et co-préfacier, ce qui n’arrange toujours rien à l’objectivité, j’ai lu « Histoires de résiliences Algérie-Bretagne 1955-2028 » de Sylvie Aditi, avant d’en écrire la préface. Ce qui est, soit dit en passant, un minimum quand on tient encore un peu à sa dignité intellectuelle.

J’ai donc abordé ce texte d’abord comme lecteur, ensuite seulement comme préfacier, avec cette double méfiance : celle qu’on a vis-à-vis des grands sujets, et celle qu’on nourrit à l’égard des mots trop utilisés.

Pour tout vous avouer, le terme résilience en fait partie. A mes yeux, il est trop souvent utilisé pour repeindre en couleur pastel des réalités beaucoup plus sombres... Genre, on emballe la douleur dans du papier cadeau, on explique l’inexplicable, et on finit par suggérer qu’il suffit de vouloir aller mieux pour que tout rentre dans l’ordre.

Par chance, ici, rien de tout ça. Pas de guérison express, pas de grandes phrases consolatoires, pas de “tout va mieux à la fin grâce à l’amour et au yoga”.

Le mot est pris au sérieux, dans tout ce qu’il a de fragile, d’incomplet, parfois même d’inconfortable.

La résilience n’est pas un état, encore moins une victoire : c’est un mouvement lent, irrégulier, souvent bancal.

À travers Maxime, Sylvie Aditi nous raconte tout ça. Elle nous raconte la manière dont une histoire qui n’est pas la nôtre peut s’inviter quand même dans nos vies. Le personnage n’est ni héroïsé, tant mieux, ni « psychoté » à outrance. Il avance comme il peut, avec ce qu’il a, et surtout avec ce qu’il ne comprend pas encore.

La transmission du trauma n’est jamais théorique : elle est incarnée, parfois silencieuse, parfois confuse, le plus souvent dérangeante.

La guerre d’Algérie, dans ce roman, n’est pas convoquée comme une espèce de toile de fond exotique ou argument historique bien commode et culpabilisant à souhait. Elle est abordée là où elle a laissé des traces, des traces profondes : dans les camps de regroupement, dans les violences occultées, dans les destins brisés qui n’ont pas toujours trouvé place dans les récits officiels.

Le texte n’accuse pas à grands cris, ne distribue pas les bons et les mauvais points. Il fait quelque chose de plus objectif : il montre, il documente, il restitue.

J’ai apprécié la tenue de ce livre. Son refus constant de l’emphase. Son choix de la justesse plutôt que de l’effet. Bien sûr, l’émotion est là, et même parfois très forte, mais elle n’est jamais forcée. Le texte avance avec une forme de pudeur, comme s’il savait que certains sujets ne supportent ni le tapage ni les raccourcis.

On referme ce livre sans soulagement facile et sans sentiment de réparation complète. Et j’ai trouvé ça bien.

Ce roman ne prétend pas réparer l’Histoire, ni même la comprendre entièrement. Il propose plutôt un éclairage un peu différent, une mise en perspective, une invitation à jeter un coup d’œil sur ce qui continue de circuler en nous, parfois à notre insu.

J’ai accepté d’en écrire la préface. Mais si je devais résumer les choses simplement, et sans l’habit du préfacier n je dirais que c’est un livre qui ne promet pas de réponses définitives, qui ne maquille pas la douleur, et qui se méfie des mots trop grands.

Commentaires